日本酒造りに欠かせない原料が、お米です。

ひとくちに「お米」といっても、実はお酒用のお米と、ごはんとして食べる用のお米では種類が異なることをご存じでしたか?

今回は酒米と飯米の違いや、有名な酒米の種類について紹介します。

どの酒米を使うとどんな日本酒に仕上がるのかも解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

そもそも酒米って、どんなお米?

酒米とは、その名のとおりお酒を造るために用いられるお米のことです。

そのなかでも特に日本酒造りに適したお米を「酒造好適米」と呼びます。

私たちが普段ごはんとして食べている「飯米」と酒米では、栽培方法が異なります。

酒米は土壌の影響を受けやすく、稲穂の背丈が高くなるため収穫前に倒れてしまいやすい品種があるのが特徴です。

こうした背景から、一般的には飯米よりも酒米のほうが栽培が難しいとされています。

酒米と飯米はどこが違う?酒米の特徴を3つ紹介

私たち日本人が毎日のように食べている「飯米」と、日本酒造りに用いられる「酒米」には、具体的にどのような違いがあるかご存じですか?

ここでは、飯米と酒米の見た目や成分の違いなどを解説します。

粒が大きくて割れにくい

酒米は、飯米に比べるとお米の粒が大きく、割れにくいのが特徴です。

この理由は、日本酒を造る過程でおこなわれる「精米」にあります。

お米の表面を削り取る精米作業は、ごはんとして食べる用の飯米でもおこなわれています。

飯米はお米の表面を10%しか削らないのに対し、日本酒造りに用いる酒米は25〜60%ほどを削り取るのが一般的です。

そのため、酒米は摩擦や熱に強く、割れにくいことが重要とされています。

お米をどのくらい削ったかを表す数値を「精米歩合」といい、日本酒のラベルに記載されているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか。精米歩合については、後ほど詳しく解説します。

心白(しんぱく)がある

お米の中心には、白くて透明な「心白(しんぱく)」という部分があります。

酒米の心白は、飯米に比べて大きいのが特徴です。

酒米の心白にはすき間があり白がかって見えます。すき間が多いぶん吸水性がよいのも、酒米の大きな特徴のひとつ。

たくさん水分を吸収できることで麹菌が入りやすく、アルコール発酵が進みやすいというメリットがあります。

タンパク質・脂質が少ない

お米にはタンパク質や脂質が含まれており、これらがごはんの旨味やツヤに繋がっています。

ごはんとして食べる際には、ふっくらとツヤツヤに炊きあがったお米が美味しいですよね。

しかし、日本酒造りにおいては、タンパク質・脂質は雑味の原因にもなるのです。

タンパク質の含有量が多いと吸水性が落ちてしまったり、脂質は日本酒の香り成分が立ち上るのを妨げてしまったりすることも。

このような理由から、日本酒造りにはタンパク質・脂質が少ないお米が向いているとされています。

日本酒のラベルでよく見る「精米歩合」ってなに?

日本酒のラベルに書かれている「精米歩合」。

日本酒造りの過程ではお米の表面を削り取る「精米」という作業がおこなわれており、どのくらいお米を削ったのかを示す指標が「精米歩合」です。

精米歩合として記載されている数字は「削ったあとに残った割合」を記載しているのが、重要なポイントです。

つまり「精米歩合70%」と記載されている場合は「30%削っている(残ったのが70%)」という意味になります。

精米歩合は、主に日本酒の香りに影響します。

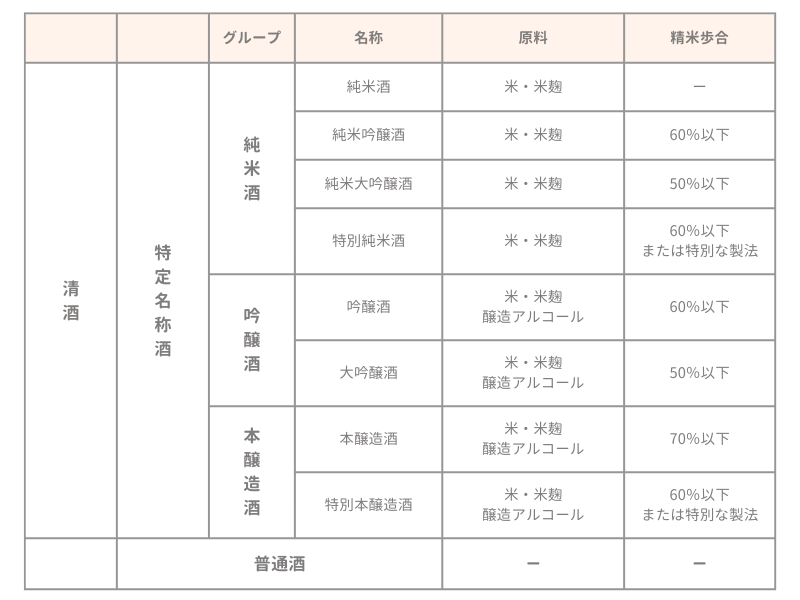

どのくらい精米しているかによって日本酒の種類・呼び方も異なるため、詳しくは以下の表や記事を参考にしてみてくださいね。

酒米によって味が変わる!特に有名な酒米4選

日本酒造りに用いられる酒米には、古くから生産されているもの、近年新しく開発されたものも含め、100種類以上に上ります。

使用する酒米によって日本酒の味が変わるため、清酒メーカーが自ら酒米の開発・栽培をおこなうことも。

今回は、数あるなかでも特に有名な4種の酒米の特徴を紹介します。

【兵庫県】山田錦

日本盛が位置する兵庫県で栽培されており、「酒米の王様」とも呼ばれている山田錦。

大正12年に兵庫県立農業試験場にて「山田穂(やまだほ)」を母、「短稈渡船(たんかんわたりふね)」を父として誕生した品種です。

山田錦は大粒で心白が大きいため、しっかりとお米を磨いて造る吟醸酒・大吟醸酒に特に適しており、高品位な酒米として日本全国の酒蔵から求められています。

山田錦で造ったお酒は、香り高く繊細できれいな味わい。ぜひ見かけたら飲んでみてくださいね。

【新潟県】五百万石

日本一の米処である新潟県。新潟のお米といえば飯米の「コシヒカリ」が有名ですが、酒米ももちろん生産しています。

新潟県を代表する酒米が「五百万石」。

新潟のお酒といえば辛口淡麗なものが多いですが、その火付け役となったのが五百万石だといわれています。

五百万石を使用した日本酒はキリッとした辛口な味わいが多く、1980年代には新潟を起点として辛口淡麗ブームが巻き起こりました。

もともとは「交系290号」という系統名でしたが、1957年に新潟県のお米の収穫量が五百万石(75万トン)を超えたことを機に、「五百万石」という名が付けられました。

【長野県】美山錦

「美山錦」は、もともと長野県で栽培していた酒米「たかね錦」に放射線処理をおこなった際、突然変異によって生まれた品種です。

突然変異したもののなかから、特に粒が大きく心白の出現率が高いものを選抜し、美山錦となりました。

成熟が早い品種であり、寒冷な地域に適した酒米であることから、長野県のほかにも秋田県・山形県などの東北地方でも栽培されています。

美山錦で造られた日本酒はクセがなく軽やかな味わいに仕上がることが多いため、根強いファンも多いです。

【岡山県】雄町

「雄町」は、1859年に備前国上道郡高島村字雄町(現在の岡山市中区雄町)の農家が発見した酒米です。

栽培が非常に難しいことから、一時期は生産量が激減し「幻の米」と呼ばれていました。

しかし、酒蔵からの強い要望により再び生産量が回復し、近年では全国の酒蔵にて広く愛用されています。

雄町は、酒米の王様である「山田錦」や新潟の「五百万石」のルーツとなった品種。

濃醇でまろやかな味わいに仕上がりやすいといわれています。

お米を知ると、日本酒がもっと楽しくなる

酒蔵に見学に行ってみると、酒米と飯米の違いをより深く知れたり、精米前と後のお米を見比べられることもあるので、ぜひ足を運んでみてください。

また、日本酒を飲んだり選んだりする際には、どんなお米が使われているかもチェックしてみるのもおすすめです。

知識がなくても日本酒を楽しむことはできますが、ほんの少しだけ詳しくなることで「自分はこのお米を使ったお酒が好きかも」など、新たな楽しみ方が広がるきっかけになりますよ。